創新點:找到微小但明確的市場,專注挖深。

本文四大重點:1. 解決一個微小但明確的問題。2. 不打不相識的共同創辦人。3. 驗證,然後割捨。4. 持續追蹤使用數據。

本文獲First Round Review授權進行編譯,原文為《Productboard’s Path to Product-Market Fit — Building a Unicorn Company with Lean Startup Principles》

Productboard這家公司提供軟體服務(SaaS),幫助產品經理了解顧客使用狀況。目前有6000多名客戶和500名員工,D輪募資時的估值是17億5千萬美元,進入獨角獸的行列。

他們是如何尋找「Product Market Fit」 的?

1. 解決一個微小但明確的問題

來自捷克布拉格的Hubert Palan在柏克萊大學拿到企管碩士學位後,加入了舊金山一家小型軟體公司擔任產品經理。2011年6月,他搭乘的班機誤點,讓他突然多出很多時間反思自己的工作。他發現改善工程師工作效率的軟體很多,但給產品經理的軟體卻完全沒有。

因為沒有適合軟體,產品經理通常東拼西湊,比如說用試算表、email、或通用型的專案管理軟體,跟顧客互動。顧客寄email提出要求,產品經理把email中的文字貼到試算表。

因為這些工具都不是專門為產品管理而設計,於是不好用,也就常誤事。比如說留言的顧客沒有得到回覆,團隊也不知道顧客在想些什麼,更別說想要體察出什麼顧客洞察了。

看來專門給產品經理使用的軟體有其必要。但Hubert Palan跟大多數人一樣,只是感嘆一下,並沒有採取行動。

兩年後,他當上公司的產品副總裁,發現團隊整天像無頭蒼蠅瞎忙,跟著最新趨勢打轉,工作效率極低。這次他下定決心,要創造出一個軟體來解決這問題。

(圖片來源:First Round Review)

2. 不打不相識的共同創辦人

Hubert Palan雖然學過電腦,但畢竟不是專業的程式設計師。他知道自己要找一個真正的工程師來當共同創辦人。

他用的方式很陽春:社群媒體!2013年1月,他在網路上發出英雄帖。

有趣的是,他不是說自己要創業,而是說「我朋友」要創業。

一位臉友、軟體工程師Daniel Hejl跟他聯繫。

原來,Daniel Hejl跟Hubert Palan是「舊識」。他們曾在捷克一個創業活動打過照面。當時Hejl是比賽團隊,Palan則是評審。Palan當時對Hejl的評語是:「缺乏執行他們的想法所需的技術能力」。雖然話不中聽,但兩人還是成為臉友,偶爾聯繫。

Palan坦承其實是他自己要創業。2013年2月,Hejl答應加入,兩人公司正式成立。

(圖片來源:First Round Review)

3. 驗證,然後割捨

創業想法人人都有,但符合市場需求、能找到「Product Market Fit」(產品市場的契合)的想法卻很稀有。如何知道自己的想法是否找得到「Product Market Fit」?

驗證。

Palan和Hejl花了一年來瞭解潛在客戶以及他們在產品管理方面的需求。從2013年4月到2014年4月,他們進行了1000多次客戶訪談,並測試了13個不同的產品原型。

怎麼做客戶訪談?他們把自己想到的功能,簡單做出來,放在一個250頁的投影片。然後播放投影片,一一示範,並記下客戶的反應。只有客戶覺得符合需求,他們才會把功能正式加入產品原型之中。那些他們一廂情願,但客戶無感的功能,都忍痛割捨了。

割捨很痛,但省去了去做客戶不要的功能的時間。

這個過程讓他們學到:

A. 專注在一小群客戶(產品經理),深入了解他們的痛點。比如說,產品經理希望軟體能幫他們做顧客的分類。所謂「產品和市場的契合」,更明確地說,應該是「產品和某個市場區隔的契合」。

B. 產品功能要簡單,並能直接解決客戶痛點。比如說,過度複雜的功能也許可讓使用者驚艷,但不會讓他們重複使用,也必須割捨。

(圖片來源:First Round Review)

4. 持續追蹤使用數據

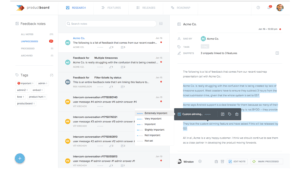

2014年,他們推出了Productboard的測試版。

他們用很草根的方式吸引用戶:在新產品網站上貼文、在創業活動發傳單或上台發言。有一次,Palan還因為發傳單被踢出活動現場,「你又不是贊助商!」警衛說。

2015年4月,Productboard找到了50名免費客戶。免費的代價,是提供使用回饋。

2016年1月,他們開始跟客戶收費。

2016年7月,他們募得130萬美元的種子基金。同時參加了科技媒體TechCrunch所舉辦的「創業戰場」活動,得到大量曝光,短期間用戶增加了50倍。

終於找到像樣數量的客戶後,他們密切觀察客戶使用的數字(比如說每天、每月活躍用戶、年度持續性營收、顧客流失率),並持續跟客戶線上聊天,詢問他們還需要什麼功能。這些數量化和質量化的回饋,都幫助他們持續改善產品。

同時,他們也追蹤營運成本,比如說獲取新用戶的成本。他們最關心(用戶終生營收/獲取用戶費用)這個數值。數值越高,代表生意越穩定。

看到這些數字,夜闌人靜時,Palan難免自我懷疑。究竟這些早期客戶,只是需求特殊的一小群人?還是代表潛在的一大群人?他的產品,真的可以規模化嗎?

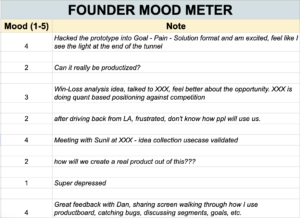

他再次發揮驗證專長,只不過這次是驗證自己的心情。他有一個試算表,叫「創辦人情緒量表」。每天三次,他寫下自己對公司前景的直覺反應。

(圖片來源:First Round Review)

不量還好,一量發現自己的情緒,跟著客戶的情緒起起伏伏。直到產品的功能逐漸齊備、用戶持續成長而且回饋正面,他的「量表」才「正常」起來。

用戶提出許多新功能,比如說要為大型團隊設計新產品,這時他知道,Productboard有可能找到「Product Market Fit」。

回想驗證的過程,Palan說:「你會發現許多有趣的東西,想做許多事情。但最終你還是必須回到基本原則,那就是你在解決什麼問題?你如何解決這個問題?」

他進一步強調專注的重要:「與其做個產品,讓一大群人都不痛不癢。不如做個產品,讓一小群人愛不釋手。」

幾年下來,Productboard已經累積了6000名忠誠的客戶。他們認為自己還沒有真正找到產品市場契合,創業者念茲在茲的「Product Market Fit」,是一個沒有終點的旅程。

推薦閱讀:

1. PayPal創辦人Peter Thiel來台,分享創業5大要訣

2.「椰子脆片」也能在美國大賣!這兩位有泰國血統的兄弟靠著「亞洲口味」,在美國零食界闖出一片天!

參考資料:

1. Productboard’s Path to Product-Market Fit — Building a Unicorn Company with Lean Startup Principles